Category

書評

-

2007/2/28 水曜日SPA! 3/6日号の”「投資脳」トレーニング”のQ13の解答が間違いではないかと思う件について

まず初めに風邪をひいてて多少ボーとしているが私は間違っていないと思う。

今日発売のSPA!の特集”「投資脳」トレーニング”は自分が投資家に向いているかどうかセルフチェックできるものだ。さっそく一問ずつふむふむとやっていたが引っかかる問題があった。問題は次の通り

Q13:あるタレントに隠し子が2人いることが発覚!1人は女の子とばれました。もう1人は男女どちらの確率が高いか?

A.男

B.女

C.確率は半々私は直感でCをチョイス。解答をみると以下のようにある。

男女比はほぼ1対1なので、生まれてくる子供が男か女かは半々の確率になる。そうなると、Cが正解のように見えるが、見落としてはいけないのが、「すでに2人いる子供の男女の組み合わせについて聞かれているという点。これは①女・女、②女・男、③男・女、④男・男の4パターン。すでに1人は女だと分かっているので、可能性があるのは、①女・女、②女・男、③男・女の組み合わせになる。つまり、もう一人が男である確率は3分の2だから、正解はAなのだ!えーっ!

「統計の知識は投資の役に立ちます。判断を誤らせる先入観や思い込みは、統計を学べばある程度排除できます。Cを選んだ人は”思い込みの危険”を自覚しておきましょう」うーん。納得いかん。上のロジックで分子に②と③の両方が入っているのが違う気がする。第一子と第二子を分けて考えてみよう。すると第一子が女の子とリークされたケースは①か②、第二子が女の子とリークされたケースでは①か③である。リークされたのが第一子か第二子かの確率は半々でそれぞれのケースに女の子がいる確率も半々なので、(1/2×1/2)+(1/2×1/2)=1/2となりCが正解なのではないだろうか?

そもそもこの問題は、「サイコロ二つを振り、そのうちひとつは偶数でした。もうひとつのサイコロは偶数・奇数どちらの可能性が高いか?」という問題と本質的に同じ気がする。

ちなみにこの解答を書いたのは立正大学経済学部教授の林康史氏とある。うーん。どうなんでしょ?

-

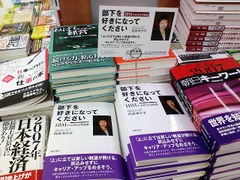

2007/1/29 月曜日本日発売「部下を好きになってください」

この本は日本IBMの開発製造部門のトップであり専務の内永ゆか子さんが35年間の会社生活で楽しかったことや苦しかったことをつづった自伝だ。内永さんはずーっと上になるが私のボスだ。

この本は、働く女性におすすめである。この本では、今でこそ改善されつつあるが内永さんが入社した頃はやはり女性はマイノリティであり多くの点で男性に比べて不利だったとが述べられている。例えば昔は女性の残業時間は男性に比べて厳しく制限されており、プロジェクトが佳境になってくると残業が制限される女性はどうしても男性に比べて不利だった。そこで内永さんはどの社員が残業しているかチェックしに来たときにトイレに隠れていて、チェックの人が去ったらまた残業したとのこと。他にも女性の不利を工夫して克服したり逆に利点したエピソードがいろいろと書かれている。

またこの本は、働く男性にもおすすめである。この本の中で「オールド・ボーイズ・ネットワーク」として紹介されているのが、マジョリティである男性が無意識のうちに後輩の社員に対して髪型や服装や言葉遣いからお客様に対する摂氏方、会議の場での振舞い方まで指導しているネットワークだ。しかしマイノリティである女性に対してはこの指導が行われていないとのこと。男性は無意識のうちにこのネットワークを作り上げているとのことなので、「男女平等な職場」を作りたいのであればこの無意識の「オールド・ボーイズ・ネットワーク」を意識することは必ずヒントになるはずだ。また他にもこの本では女性の視点から会社が書かれており、男性は自分の見方と比較しながら考えなおすことができる。

そして印象に残ったのだが苦しいときの考え方だ。以下のようにある。

これは私の信念のようなものですが、苦しいときというのは「悪くてこの程度だからいいじゃない」と。だから必ず「あとはよくなるしかないのね」、悪くてもこれ以上は悪くない、と言い聞かせます。いい時というのは、逆に、「絶対にこれから調子悪くなる、気をつけなきゃ」と思ってしまいますから、すごく怖いのです。また悪くなると「この程度ですんだからいいや」と。そう思いながら北風に向かう旅人みたいに、足元を見つめて一歩一歩歩いてきたという感じです。

「部下を好きになってください」より読んだあといろいろと振り返って考えさせられた本でした。タイトルの「部下を好きになってください」の由来は本を買って読んでみてください。これも面白いエピソードです。

-

2006/11/30 木曜日「禁煙セラピー」のアレン・カー氏死去

亡くなったそうです。私はこの本のおかげでたばこを止めることができました。ご冥福をお祈りします。

-

2006/11/21 火曜日「Web2.0が殺すもの」を読んで

この本、最初から最後まで一貫してWeb2.0バブルに対して疑問を投げかける内容になっているが、主張していること自体はネガティブな意見ばかりであるものの、大体もっともな話ばかりで「Web2.0って何?」という人にも意外とおすすめである。また「1975年生まれ以後で単純に世代を区切ってしまうのはおかしい」という意見には筆者と同世代の私も少し共感。

この本、最初から最後まで一貫してWeb2.0バブルに対して疑問を投げかける内容になっているが、主張していること自体はネガティブな意見ばかりであるものの、大体もっともな話ばかりで「Web2.0って何?」という人にも意外とおすすめである。また「1975年生まれ以後で単純に世代を区切ってしまうのはおかしい」という意見には筆者と同世代の私も少し共感。が、最後まで読んでみてもこの本のタイトルである「いったいWeb2.0は何を殺すのか?」という疑問の答えは見つからない。実はこの本にはその答えは無く読者特典でダウンロードして読めるPDF版の6章(本は5章まで)に書いてある。この中で筆者はYahoo!とGoogleなど巨大なもの同士が戦った場合、殺されるのはそのどちらでもなく、案外その周りにいるものが流れ弾にあたって殺されるケースが多いとしている。そしてその例として高い収益を得ている新聞販売店の折り込み広告を挙げている。

私も知らなかったのだが、新聞販売店というのは折込チラシから莫大な収益を得ているそうだ。この本の筆者の試算によると、筆者の家に配送されている新聞の販売店の取り分は2178円だそうで、公称7000部配達していることになるので、月に1530万円、年にして1億8370円もの収入になるそうだ。もちろん新聞本紙を配送して得られる利益はこの利益とは別である。以前、新聞勧誘員に洗剤を20個ぐらいもらってすべて使うのに数年かかったことがあるがそれも納得だ。そしてこの利益がGoogleなどが個人の生活パターンや嗜好に合わせたローカル広告(メイドチラシ)に進出することにより、広告媒体が折り込みチラシからネットの広告にシフトして行き、その結果折り込みチラシは殺されると予測している。なるほどである。

ローカル広告の例としてe-まちタウンの提供するローカル情報サイトを紹介している。さっそく私が住んでいる横浜市の横浜タウンを見てみたが、360万人も住んでいる横浜市をひとくくりにするのは無理があるように感じた。ぜひとも区別にして欲しい。とはいえ東京23区は区別に渋谷区タウンや練馬区タウンなど区別に用意されており、ローカルのグルメ情報や不動産情報などが掲載されておりなるほど便利そうである。考えてみればこのような地域ごとのポータルサイトはありそうでなかったと思う。

ふと「ネット チラシ」で検索してみるとインターネットチラシサイト オリコミーオ!が一番に出てきた。早速自分の地元を見てみるが残念ながらほとんど地元のチラシは見つからなかった。今後に期待といったところだろうか。他にも近所の特売情報を提供する毎日特売、スキャナーで取り込んだ広告をそのまま載せているチラシドットコムもある。またソースネクストのソフトズバリ大安売りなども気になる。

これらローカル広告に個人の嗜好に合わせたカスタマイズも加えて「あなたにおすすめのレストランが近所にできました」とか「あなたが行ったレストランに行った人はこんなレストランに行っています」などすぐに出来そうだ。あるいはローカルと言っても住んでいるところだけでなく勤務先の情報を利用して「仕事帰りに一杯出来るのはここがおすすめ」とか、はたまたスケジュールを見て「来週の出張の際には地元のおいしいこのレストランはいかが?」などメイドチラシの夢は広がるしぜひとも出来て欲しい。(例がすべて食べ物なのは私の嗜好である)

しかしローカル広告を人の生活圏内の粒度ですべてのエリアで充実させるのはかなりの作業が必要で、スケーラビリティを確保するためになにかWeb2.0的な工夫が入りそうに思う。いずれにしてもローカル広告はまだまだ未開拓の巨大マーケットであることは確かで、この分野でGoogleとYahooが大喧嘩をしている間に流れ弾に当たって折込チラシがいつのまにか無くなる日が来るのかもしれない。

-

2006/8/19 土曜日「ネットがテレビを飲み込む日」を読んで

HDDレコーダーやYouTubeなどを使っていると、いつも「今のテレビというものはいつまで今のままなのか?」という素朴な疑問を持つ。テレビ局のビジネスモデルについては、前に「テレビCMの広告モデルは大丈夫なのか?」で書いた通りだ。この本では、「なんでブロードバンドが普及した今になってもネットでテレビがみれないのか?」という素朴な疑問に対して、技術面、通信業界と放送業界の違い、著作権といった切り口で分析している。この本を読んではじめて知ったのが、テレビやラジオでアーティストの音楽を放送する場合は事前に許可を取る必要なく必要に応じてばんばん放送すればいいのに対して、ネット配信などのその他のメディアはいちいち関係者に許可を取る必要があるということだ。前に、「GyaOを見て思ったテレビの広告モデル」で無料動画GyaOのコンテンツがいまいちぱっとしないと書いたが、その原因がよく分かった。つまり今のテレビ局をとりまく現状は、次の通りである。

- 電波という有限の資源に対する既得権益により新規参入は事実上不可能

- テレビCMの強大な効果と莫大な広告収入

- 番組制作は放送局主体で下請けのプロダクションが作り放送以外には使われない

さて、ネット配信によりこの分野に新規参入する場合、1の問題はインターネットという無限のリソースを使うので当然クリアできる。2の問題も視聴者にあわせたきめ細かいCMにするなり、そもそも有料放送にするというビジネスモデルも選択肢にあるのでなんとかなる。が、いかんともしがたいのが3の問題である。私は常々、ネット配信の会社は放送局の下請けのプロダクションから直接コンテンツを買えばいいのにと思っていたのだが、これは出来ないのだ。なぜならテレビで放送される場合に限って著作権処理(著作権を保有している人の許諾を得ること)が不要な一方、テレビ以外で放送する場合は著作権処理が必要になるからだ。つまりテレビ番組は制作から放送まで垂直統合された小さな系の中で循環するのみで、これが日本にコンテンツ市場が育っていない原因となっているそうだ。

だとすればネット配信会社はどうやってコンテンツを調達すればいいのだろうか?ひとつは自分で作るというシンプルな解決策がある。この方法が成功する可能性として、皮肉なことにライバルのテレビ業界が参考になる。私が生まれる前の話なので実感は湧かないが、テレビが普及する前は映画の黄金時代だったそうだ。そしてテレビが普及し始めて映画の脅威になり始めると、映画業界は「5社協定」なる規則を作り、映画の俳優がテレビに出演するのを禁じた。テレビ業界は仕方ないので自前で作家や俳優を育成したそうだ。

この歴史からの教訓として、テレビ業界がネット配信に拒否反応を示すのは自然な行為といえる。またネット配信業者が自前で作るのも歴史的に見れば自然なのかも知れない。そもそも民放のコンテンツは視聴率さえとれればいいので、真剣な内容よりも何かをしながら見たり人と話しながら気軽に見れるバラエティ番組が主体になっている。なのでネット配信業者は既存のテレビのコンテンツに執着せず見切りをつけた方がいいと思う。任天堂の岩田社長ではないが、マーケットシェアを増やすのではなくマーケットを作る、つまり今あまりテレビを見ていない人に訴求するコンテンツ作りをするのが、ネット配信の行くべき道だと思う。そしてネット配信業者はテレビ業界みたいに垂直統合せずにコンテンツ市場を育ててもらいたいと思う。

かくいう私は55インチのリアプロで地デジのハイビジョン放送を堪能していたりするのだが、それでも私はネット配信にすべきだと思う。それは放送ではどんなにがんばってもオンデマンド配信できないからだ。想像してみて欲しい。月9のドラマを録画してみる人が人口の5%いたとしたら、その月9のドラマを録画するHDDレコーダーは、ざっと600万台である。1TBのHDDを積んだりした600万台のHDDレコーダーが日本中で月曜日の9時にうぃーんと録画するわけである。なんだかとても非生産的なことをしている気がしませんか?それにいくらキーワード録画やインターネット録画が出来るとは言え、録画しないと絶対に見れないというのは決定的な欠点だ。私がブログを通じて勝手に尊敬している中嶋氏もブログのエントリー「アップルにして欲しい次の革命」で地デジにはっきりと反対している。

日本でも本格的な「地上波デジタル」へのシフトが始まっているが、これが大変な税金の無駄遣いだということをおおっぴらに指摘する人は少ない。光ファイバーがここまで普及した今、電波で映像を送るのは離島などの僻地だけにしておき、人口密集地域には光ファイバーで送るほうがはるかに経済的でサービスとしても良いものが提供できることは明白である。そんな時代に、莫大な税金を費やして日本中の中継アンテナを立て替えるほど馬鹿らしい話はない。

デジタル放送へのシフトが100%終わる2011年には、「面白い番組は光ファイバーを通したビデオ・オンデマンド・サービスでしか見られない」時代になっている可能性は十分に高い(それが証拠に、来年以降の主要なスポーツの放送権を買っているのは既存の放送局ではなく、ソフトバンクやインデックスといったインターネット・コンテンツ企業である)。その時になって、「あの地デジのために費やした税金はいったい何だったのか」と騒ぎ出してももう遅いのである。(Life is beautiful 「アップルにして欲しい次の革命」より)

この本、専門書としてさまざまな角度からの分析も面白いが一番面白かったのは、実は執筆陣による最後の章の座談会である。筆者の一人の林氏が梅田望夫さんに対談を申し込んだらあっさり断られたので、逆に興味を持って「ウェブ進化論」を読んでみたら、「もう私は年長者に説教するのはやめた」と書いてあるのを見つけて納得したところなど思わず笑ってしまった。

-

2006/7/26 水曜日実践Web2.0論 Web2.0を第二のネットバブルにしないための警告の書

この本は本屋で見つけ中身を見ずにそのままレジに。なぜかというと作者が川俣 晶さんだからだ。昔なにげなく読んだコラム「20年前の言葉」がかなり心に響いて今でもときどき思い出すぐらいインパクトがあったからだ。川俣さんは「短いプログラムは無条件で正しい。なぜなら、短いプログラムは短いというだけで実行速度も速く、理解も容易であるからだ」というトンデモ説を若い頃に見つけて、それから20年プログラマーとして働いてやはりこの説は正しいのではないかと書いている。私もこのコラムを読んで直感的に賛同した。ただ川俣さんがこのコラムで次のようにに書いているように証明出来ていないし実践することは出来ない。短いプログラムは正しいという原則は、筆者が正しいように思えると感じているだけで証明されたわけでもないし、正しいということを保証できないことは、明確にしておく。

最後に1つだけ注意を述べよう。短いプログラムは正しいという原則は、ほとんどの職場では実践できない。なぜなら、プログラムの値段はステップ数や人月を基準に計算されることが多く、できるだけ大きなプログラムを作った方が売り上げがあがるからだ。それは、筆者が開発の現場から身を引いた理由の1つでもある。思いどおりにプログラムを書こうと思ったら、趣味でプログラムを書きながら技術解説屋をやるしかない、ということである。

「川俣 晶 20年前の言葉より」さてこの本だが、前半部分のGoogleやAmzon、はてななどの解説はそれらのサービスを使っているような人には特に目新しいところはないかもしれない。しかししかし、6章以降のWeb1.0のバブルが何故にバブルだったのか、Web2.0の会社はどのようにあるべきか、現在成功しているWeb2.0の死角など、ありそうでない分析がエンジニアの視点から淡々と解かれており非常に充実したものであった。とても読みやすくさくっと1日で読めるのでとてもおすすめです。

-

2006/6/27 火曜日「Web2.0でビジネスが変わる」を読んで

練習もかねてまだ慣れないMacでせっせと書いています。また新しいWeb2.0の新書が出たということでさっそく本屋でゲット。もちろん初版。そもそも私がこの本の存在を知るきっかけになった弾さんのブログのエントリー「Web2.0であなたが変わる」によるとこの本は、「ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる」と「グーグル―Google 既存のビジネスを破壊する」

に続く「三部作」のトリをつとめるのにふさわしい作品とのこと。筆者は本の中で次のように書いており、Web2.0によってビジネス、あるいは人間の行動がどのように変わるかについて書かれている。

だが、あなたが技術者でない限り、「あちら側」のシステムを支えるテクノロジーの話などを深く知る必要はない。昨今、パズワードを「解説」しようと、タイトルに「Web2.0」と冠した本が数多く出版されているが、その内容は技術やインターネットの閉じられた世界の話が多い。しかし、大事なのは技術そのものの進化ではなく、その進化が実際に人間の行動を変えることだ。だから、Web2.0の本質を知るためにはまず、「2.0的」といわれるサービスをとことん使い込んでみることをお薦めしたい。「Web2.0でビジネスが変わる」より

私が、この本を読んで最も「ほう!」と思ったのは、第2章の「マスメディアからCGMへ」である。以前、このブログのエントリー「テレビCMの広告モデルは大丈夫なのか?」に書いたように、HDDレコーダーによるCMスキップや、そもそもテレビCMに対する広告効果の疑問などを勝手に心配していたのだが、そのことがずばり書かれている。

マーケティング用語だと思うのだが、人が何か物を買うときのステップは、

Attention(ほう!)

Interest(へえ、なるほど!)

Desire(これ、いいかも!)

Memory(あれ、いいよなー)

Action(買っちゃえ!)の「AIDMA」だそうだ(カッコの感嘆文は私のオリジナル)。が、ネットの発達した現在では、

Attention(ほう!)

Interest(へえ、なるほど!)

Search(ぐぐりまくり!)

Action(よさげだから買っちゃえ、ポチっとな)

Share(これ、いけてまっせー)の「AISAS」に変わっているとのこと。しかも最後の「Share」は次の「Attention」を再起的に誘発する。これを読んで私は「ええ、変わってます、ばっちり変わってますとも!」と思わず賛同することしきり。少なくても同世代の私の周りの人でネットで調べずに高価なものを買う人は少ない。あんまりネットとか使ってなさそうな人でも意外と「価格.com」の口コミ情報を熟読していたりするもんだ。

そう考えると、とどのつまり資本主義経済の要は人間が金を使うことにあるので、この購入サイクルが変わるということは経済全体に大きなインパクトをもたらすのではないだろうか?だとするとビジネスとしての狙うべきポイントはずばり、この新しい購入サイクルに積極的に介入していって自社製品に有利に誘導することにあるのではないかと思う。Googleが目を付けたのはSearchからActionに結びつけることで、結びつける対価として企業から莫大なお金を受け取っている。この購入サイクルをじっと見つめていると新しいビジネスモデルが浮かんでくるのかもしれない。

あー、慣れないMacで書いたのでちょっと疲れました。ふぅー。

-

2006/4/30 日曜日「グーグル―Google 既存のビジネスを破壊する」を読んで

また新しいGoogleの本、「グーグル―Google 既存のビジネスを破壊する 文春新書

」が出た。この本も事前にいろいろなブログで書評が載っていたので発売後にすぐに購入。ちなみに「ウェブ進化論」に続いてまたしても初版だった。

さてGoogleについての本はすでに出ているハードカバーの「ザ・サーチ グーグルが世界を変えた

」の方が詳しいとは思うが、この本の方が新書ということで量も少なくて読みやすくスッと頭に入るように感じた。実際、この本かなり読みやすい。

Googleのビジネスモデルについては、今まで私は漠然と「あくまで広告がメインだが、他社ポータルサイトへの検索エンジンを提供したりしているし、Google Earthなど新しいビジネスモデルを模索もしている」などと思っていたが、この本によるとどうやら違うらしい。例えばGoogleの2005年第3四半期の決算によると売上高15億7845万ドルのうちアドワーズとアドセンスの合計額が15億5969万で実に98.8%を占めているとのこと。さらに、Googleの収益構造は二重構造になっておりすべては広告ビジネスのためにあるとしている。

従来からのインターネット接続やオフィスソフト販売、案内広告ビジネスを行っている既存の企業は、図の下部(大徳注:アドワーズやアドセンスのこと)に位置するような収益基盤を持っていない。アドワーズやアドセンスによる収益の支えによって無料の「価格破壊」を展開しているグーグルに、勝てるわけがないのだ。

ではグーグルは、いったい何のためにそれら「破壊戦略」を展開しようとしているのだろうか?

それは、グーグルが無料サービスを使って、ありとあらゆる場所に広告をはめ込んでいこうという戦略を持っているからだ。

例えば、Googleがやろうとしている無料のインターネット接続サービスを例にとると、無線の距離が数百メートルしかないので、ユーザーがどの地域からアクセスしているか数百メートル単位で特定できる。また、接続サービスに登録する際に年齢や性別、趣味などの個人情報の登録もされているとするとかなり有効な広告が打てる(新聞とってない私にはとても魅力的)。また、以前このブログの「GyaOを見て思ったテレビの広告モデル」に書いたようにGoogle Videoにもそれぞれの個人に最適化した広告が打てる。

が、「百人いたら百人にそれぞれ個別に最適な広告を打つなんて今までのメディアだと逆立ちしても出来ないから、Googleのビジネスモデルは今までの広告ビジネスとは全く別なビジネスモデルだよなー」とも思う。つまり「インスタントーラーメンやシャンプーなどの大衆消費財はテレビCMなどが有効で、羽田空港の駐車場(この本読めば分かります)などは個別広告が有利なので棲み分けが可能で意外に衝突しないのでは?」と。

などと、うだうだ考えているところにはっと気づかされたのが、弾氏のブログ「404 Blog Not Found」のエントリー「Googleは広告会社か?」というエントリーである。まず、冒頭で

Googleは、単なる「電通2.0」ではない。

ときっぱりと述べた上で、

今までの広告というのは、他の情報を押しのけてそれを人々に見せつけることで、他のものに目を向けなくしてきた。見たくもないものを見せ、買いたくもないものを買わせるのが広告の仕事だ。Googleのやっていることはまさに正反対で、それぞれの人が見たいもの、買いたいものからそうでないものをどけるという手法を編み出したことで現在の地位を得たのだ。

すべてはこの一文に尽きるのではないだろうか?

-

2006/3/9 木曜日「ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる」

梅田さんの「ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる」売れてるようだ。また私が見ている有名どころのブログではほぼすべてのブログで書評が書かれておりいろいろなニュースサイトでインタビューが掲載されている。本の発売は梅田さんのブログMy Life Between Silicon Valley and Japanで知っていたので、私は発売日に本屋でゲット。もちろん初版。

梅田さんを始めて知ったきっかけもブログだった。友達のブログで「電車男」が紹介されていて、その「電車男」を紹介するリンクが当時梅田さんがCNET Japanで連載していたブログ英語で読むITトレンドの「電車男」に見る2ch文学の可能性というエントリーだったからである。ここで梅田さんの「電車男」に対する分析は以下の通りで、まったく恐れ入る。

結論。鈴木さんの言う「「青い鳥」と「電車男」にみる2ch文学の可能性について」の「青い鳥」については知らないが、「電車男」は立派な「2ch文学の誕生」である、と僕は思った。まぁ「文学」などというと、専門家の方から異論が出るかもしれないので、「新種のエンターテイメント」と言い換えてもよいが、これは間違いなくテレビドラマの原作にはなるのではないか。僕たち夫婦の今週の会話における「電車男」シェアは凄いものがある。2人で、暇さえあれば「電車男」の話をしている。

このいい意味で大人らしくない分析をきっかけに梅田さんに興味を持ち梅田さんのブログを読み始め、去年はとうとう平日の夜に都内まで梅田さんのセミナーを聞きにいったりもした。この「電車男」に関するエントリーが書かれたのが2004年6月だからまだ2年も経っていないが、今までに梅田さんにはブログを通してずいぶんといろいろなことを教えてもらったと思う。この本の中で将棋の羽生善治さんの発言を受けて次のように述べている。

「ITとネットの進化によって将棋の世界に起きた最大の変化は、将棋が強くなるための高速道路が一気に敷かれたということです。でも高速道路を走りぬけた先では大渋滞がおきています」

あるとき、羽生さんは簡潔にこう言った。聞いた瞬間、含蓄のある深い言葉だと思った。(中略)

これでもかこれでもかと厖大な情報が日々ネット上に追加され、グーグルをはじめとする恐ろしいほどに洗練された新しい道具が、片っ端からその情報を整理していく。いったん誰かによって言語化されてしまった内容は、ネットを介して皆と共有される。よって後から来る世代がある分野を極めたいという意思さえ持てば、あたかも高速道路を疾走するかのように過去の叡智を吸収することができるようになった。これが「高速道路の整備」の意味である。

これを読んで私が深く思うのは、梅田さんは「シリコンバレーで何がおこっているか、そしてこの先どうなるのか?」という分野の強力な高速道路を作り、さらに車線を増やし、伸ばしているということだ。そしてオープンソースと同じで「おもしろそう!」と思った別の人がどんどん集まってきてブログで意見交換しながらこの高速道路建設にどんどん参加してきてどんどん大きくなってきている。この様子を見ていると、いわゆる「あちら側」の分野で取り残されぎみな日本でも、なんだか面白いことが起こりそうな気がしてきてわくわくしてくるから不思議なものである。

ともあれこの本、とても読みやすいので、「グーグルって何で儲けてるの?」とか「Web2.0やロングテールって結局何?」と思っている人にお勧めの本です。あと3月13日(月)の朝日新聞の第三面にこの本の全五段広告が載るそうです。

-

2005/6/1 水曜日

-

2004/6/22 火曜日泥棒国家の完成

ベンジャミン・フルフォード著の「泥棒国家の完成」を読む。非常に恐ろしい本である。なぜなら私が読んだ限りこの本に書いてあることは真実のように思え、これによると近い将来日本という国は破産してしまうとのことだ。

どうして破産するかについてはいろいろと書いてあるのだが、なぜ日本がかくもだめになったかを追求するとそれはみな「臆病」cowardだからとある。そして日本の社会階層の上部にいる人の臆病さは異常とまで指摘する。で、なぜみな「臆病」になったかというと、日本人には申し訳ないがとの書き出しでこうある。

日本の降伏が原爆atomic bombによってもたらされたことをあげるしかない。(中略)東京大空襲では10万人以上の人々が死んだ。逃げ惑う人々は業火に焼かれ、隅田川には死体があふれた。そして、広島、長崎では、都市とそこに暮らしていた人々は、ほぼ一瞬にして地上から消えてしまったのである。これほどの地獄を経験した人々が、それを実行した相手に対してどんな気持ちを抱くだろうか?もはや立ち上がる気力すら失せてしまうのは、同然ではないか。

うーん、どうだろう。確かに説得力はあるが、私たちのように戦争を経験していない世代の方が「臆病」になってるとしたらこの説はあてはまらない。それはそれで別の原因かも知れないが。ともかく原因を突き止めると「臆病」さにあるというのは納得できる。ともかくせめて「臆病」をさけもっと「勇気」をもって生きていこうと思いました。